02 de mayo de 2025

Hay una sola renuncia en la trayectoria de García y es su decisión de 1999 de no tirar una buena cantidad de desaparecidos al Río de la Plata desde un helicóptero en medio del recital con el que presentó “Demasiado Ego”.

Pensándolo ahora, con el diario del siglo XXI delante, ese era un momento único para que García rehiciera, para que García construyera. Para que García rompiera lo que había que romper, la relación entre Estado y memoria, la celebración de las víctimas.

¿Qué mierda iba a tocar mientras tiraba muñecos como loco? Porque Los dinosaurios hubiera sido una obviedad. ¿Rap del Exilio? ¿Bubulina?

“Mi dolor también vale” le dijo a Hebe de Bonafini. Pero nadie entendió, nadie que no quisiera entender entendió. Hebe, Mercedes Sosa, Darío Lopérfido, todas las voces todas, la convertibilidad de los derechos humanos. En aquel momento escribí una nota de opinión en Clarín diciendo que García podía tirar lo que quisiera desde donde se le ocurriera y fue una de las semanas más gélidas que viví.

Lo de los muñecos cayendo al río hubiera ido contra las leyes de la física, como en Inception o esas películas de mundos alternativos en las que hay universos que no pueden juntarse sin explotar con una onda expansiva en la que todo se hace gelatinoso. Anthony Cascardi se pregunta retóricamente cómo hubiera sido la filosofía política moderna si en sus textos fundamentales estuvieran ficciones como Don Quijote de Cervanes y no ficciones como El Príncipe de Maquiavelo. Al borde del fin del siglo, García miraba la memoria y el dolor no como un mártir, la exploraba como un lugar incierto, inquieto y exploratorio, la miraba en el futuro. Eso era más repugnante que promover el indulto. Era denunciar por anticipado los usos y desusos que se harían en nombre de las víctimas y de la solemnidad. Repuesto su show en el centro del imaginario político del mundo nuevo, nada hubiera sido lo mismo, desde el 40 por ciento de pobres al NiUnaMenos.

Hay más verdades sobre la dictadura en todo Clics Modernos que en Alicia en el País. Eso es algo que García manipuló a su antojo, como si todo lo que escribiera tuviera un doblez más verdadero que lo que se escuchaba. Hay más autoría de García en todos los sonidos que robó que en la obra auténtica de la mayoría de los autores. Robó lo que escuchaba, el oído absoluto.

Al borde del fin del siglo, García miraba la memoria y el dolor no como un mártir, la exploraba como un lugar incierto, inquieto y exploratorio, la miraba en el futuro

García dice que supo que tenía oído absoluto a los 12 años más o menos, cuando un alumno de su madre estaba tocando la guitarra en el living. “Esa cuerda está desafinada”, le dijo a la madre. La madre tenía un bar, “La escalera” o “La escalerita”, que Charly describe en algún lugar como “un bar de tangueros, para abajo”. Ya volveremos sobre eso. Yo conocí la expresión “oído absoluto” leyendo la novela homónima de Marcelo Cohen, que no me gustó, y “El país de la dama eléctrica”, que sí me gustó, también de Cohen, y también obsesionada con alguna forma de la escucha. Esto fue cerca del ’95. Yo había comprado los libros en una librería-café frente a la placita Vicente López en una zona tan lejana de todo lo que fuera Buenos Aires para mí, pero en la que me encontraba con amigos varios domingos al mediodía para comer brunch, y nos encontrábamos ahí y para eso porque habíamos oído que se hacía en Nueva York o lo habíamos hecho nosotros mismos. Y entonces bajábamos a Buenos Aires a hacer lo mismo y no lo hacíamos en la esquina de Belgrano y Loria porque parecía de un verdadero salame pedir ahí unas french toast y un libro de Marcelo Cohen, pero en la placita Vicente López no. Y la verdad es que ese robo, esa adaptación insulsa que hacíamos de Nueva York (la dificultad de seguir desayunando un café con leche con medialunas o de animarse comer unas french toast en Belgrano y Loria en los ’90) se hacía de todos modos caminando por los surcos que había abierto García, el rey de los robos y el rey de Nueva York, la ciudad de los robos, un camino que había calado en nosotros sin que lo supiéramos.

En aquel entonces le pregunté a Martín Liut qué era el oído absoluto y hoy me explica lo que en ese momento aún no sabía, como algo “en el espectro del autismo: mientras muchos escuchan una melodía mi-do-la, el oído absoluto escucha tres notas: un mi, un do, un la”. Lo que no deja de ser paradójico, porque en García el oído absoluto funcionaba para mí en el sentido exactamente opuesto; no como esa escucha perdida en la especificidad sino por esa capacidad de escuchar el sonido de una época, incluso un sonido que no estaba ahí y que él creaba para hacerlo audible a nosotros los mortales con oído inabsoluto, la antena que le transmite lo que decir. Chipi Chipi: bien dice Rodríguez en este mismo dossier que García no es analista de su fenómeno -o que al menos eso no está en el centro de sus preocupaciones- y yo creo que en buena parte es porque no tiene tiempo, como el Adriano de Marguerite Yourcenar que no tiene tiempo de escribir sobre sí mismo hasta el final de sus días porque está demasiado ocupado siendo. El interpreta como el que actúa y el que interpreta como el que analiza lo que interpreta, desdoblados. Y aún así, en Chipi Chipi están las bases de sus divagues sobre qué es su obra, su robo y su creación. “Yo nunca fui a New York, no sé lo que es París… porque yo soy donde nunca voy, donde nunca fui.” Las ideas, en García, surgen de no pensar.

Ese era un momento único para que García rehiciera, para que García construyera. Para que García rompiera lo que había que romper, la relación entre Estado y memoria, la celebración de las víctimas

En el 2005, voy en bicicleta a toda velocidad bajando por La Guardia Place en el sur de Manhattan. Es un sábado a las cinco de la mañana, una noche que no terminó, y pienso si voy a tener tiempo de dormir al menos un par de horas. Debería. Voy rápido, acelerado. Y a toda marcha, manejando sin manos y escuchando a todo volumen “Andaluces de Jaén” en el MP3, cruzo Houston. Para mi mirada (mi visión absoluta), toda esa zona es igual a una parte del microcentro porteño. Cruzar Houston y seguir por West Broadway es como cruzar la 9 de julio y esperar rápidamente el cruce con Libertad, Talcahuano, y así. Yo cruzo Houston y no veo Prince St., veo Libertad del otro lado, veo el Ópera y el Gran Rex e incluso veo la lechería de La Martona que durante algunos años sobrevivió mal a unos metros de Talcahuano y hasta puedo entender a Bioy de una manera distinta, las secuelas de su legado estanciero volcadas a metros del obelisco. Quizás porque siempre se trata de ir en dirección al bajo. En aquel MP3, después de “Andaluces de Jaén” venía “Superhéroes” y antes de llegar a la esquina había un camión, probablemente de helados pero seguro con cámara frigorífica, porque alguien abrió el portón trasero unos metros antes de que yo llegue. El tiempo que tardé en volver a poner las manos en el manubrio fue demasiado, pero casi: logré esquivar un choque frontal contra la puerta quebrando la cintura un poco hacia afuera pero di el hombro contra el ángulo y caí rodando por la avenida. Justo en ese momento yo cantaba, a lo loco, trastabillando letra y música, “hay un horrible monstruo con Fiorucci/que es dueño de esta ciudad de locos”.

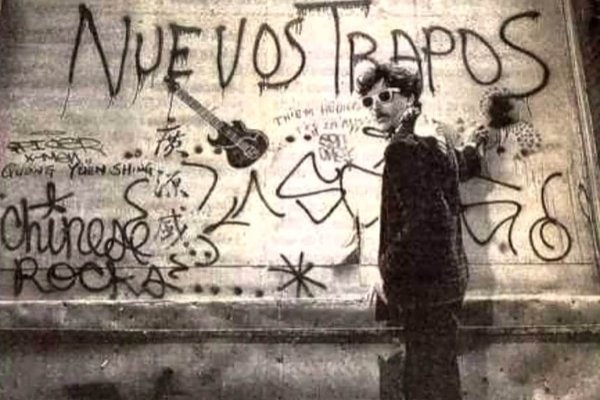

Muchos años después, cuando youtube y la visual es ubicua, vuelvo a caminar por Prince, cruzo West Broadway y al llegar a Mercer me doy cuenta, recién ahora, de que esa esquina que me ha resultado familiar durante tantos años, tantas décadas ya, es en verdad la esquina en la que García filmó el video de Fanky. No voy a parar, ahí mismo donde no paré, casi. Qué puede haber más tanguero que ir al bajo a filmar el video de una canción, Charly Gardel, con la silueta de una figura espectral, espectral que encontró unas cuadras más arriba, en una pared de Chelsea, el “Shadow Men” de Richard Hambleton que probablemente tenía otra antena e ignoraba qué otras figuras espectrales caminaban por quién sabe qué otras ciudades del sur pero que García rcicló desde los ojos (de hecho, hasta que vio ese graffiti con la inscripción “ModernClix” debajo, el disco de iba a llamar Nuevos Trapos), en pleno comienzo de la transición, en la tapa de un disco que decía estar en otro lugar. En García, su relación con el tango no está en el bandoneón de No soy un extraño o en la letra de A los jóvenes de ayer sino en su relación insobornable con la vida urbana, en Fanky o en Vos también estabas verde. A veces incluso en la obstinada simpleza de las imágenes. Canta como Hopper.

En Chipi Chipi están las bases de sus divagues sobre qué es su obra, su robo y su creación. “Yo nunca fui a New York, no sé lo que es París... porque yo soy donde nunca voy, donde nunca fui.” Las ideas, en García, surgen de no pensar

Que García es tango me di cuenta en esos mismos años: yo iba a ver a los argentinos que habían llegado a Queens en los años ’60 y que medio siglo después cargaban con una cortina musical amplia pero específica que iba de Gardel a Leo Dan ida y vuelta, una estética de una Argentina que había desaparecido con ellos. Y en alguna de esas madrugadas de negocios cerrados y gente volviendo apareció ahí, en la calle, obvio como las ratas, el hecho de que García era exacta y tangueramente lo mismo, que si no era García era seguro la escucha de García, la forma que él escucha y lo que nosotros escuchamos ahí. La antena que transmite el país que viene y el país que fue, la antena sin presente. Para García, los ’80 son un bar de tangueros, para abajo, a escala planetaria.

Es la Argentina que vio su mueca sobre la España de la transición y que él dejó atrás más rápido que todos nosotros, la Argentina de los ’80. He ahí las contextuales, las circunstancias maradonianas, lo que hace a los hombres con lo que los hombres hacen de sí mismos. El 15 de diciembre de 1983 la democracia tenía cinco días de vida y García se interrumpía extemporáneamente a sí mismo en medio del recital de Clics Modernos para hacer una serie de bromas sobre aquello que ni siquiera sabíamos de qué se trataba. “Ahora todos dicen que soy un genio, ¡qué bueno! El año pasado no decían eso. ¿Será porque vine de New York? ¿Será porque me pinto los ojos? ¿Porque me visto de blanco? Ah, ¡ya sé porqué es, sí, ahora sé! No hay que salir de gira al interior.” Y un segundo después, “El fútbol es como el rock pero peor ahora, ya no existe más, Racing se va al descenso, la gente se mata, cuchillos”, y sobreactuando un acento castizo, “Estamos en democracia, ¿qué es lo que quieren?”

¿Por qué carajos García se reía de los españoles hablando de democracia? Andá a saber. Él siguió con el recital, con un sonido que era distinto a todo, el de Clics Modernos, robado de afuera y de adelante, nunca del presente. La banda de sonido de aquellos meses utópicos debe haber sido infumable para él. La banda de sonido de la transicioncita dentro de la transición eran las loas al Pacto de la Moncloa y el monólogo autocelebratorio de José Sacristán en Solos en la Madrugada: “No podemos pasarnos otros cuarenta años hablando de los 40 años”. ¿Cómo sería una historia de la transición democrática si corriéramos su inicio apenas cinco días y no más de seis cuadras, del 10 de diciembre en la plaza, al 15 en el Luna?

A su modo, en esa antena, García reafirmaba que la década era poderosa, por razones distintas a las que discutían otros. Los héroes del ’80 son los héroes de la última vez que Argentina, la última vez que Argentina, la última vez que Argentina. El video más popular de L-Gante será en la esquina de Parque Maradona y Boulevard García, pero nadie lo verá. García reordena todo alrededor de aquel recordado accidente ferroviario ocurrido a mediados de los años ’80, cuando una formación estacionada en el andén sur, “Bienvenidos al tren”, fue embestida de frente por otra que venía de frente en dirección contraria y a toda velocidad con el conductor gritando en sus minutos finales, “no veo ya nada que no pueda ser”. No voy en tren.

El resto de García, quizás de lo mejor, es construir desde las ruinas, con los escombros de su voz, una suerte de ópera final que no refleje sus tiempos mejores sino que se haga fuerte en los despojos.