02 de mayo de 2025

I.

Llegué a Varsovia un día soleado. Desde la ventanilla del avión pude ver cómo el contorno de la ciudad emergía lentamente a través del cielo celeste. Poco a poco podían vislumbrarse, como maquetas saliendo a la superficie, los altos edificios de color metálico, las casas de techos anaranjados, los parques llenos de árboles, los grandes charcos de agua con sus puentes cruzando de un lado a otro. Varsovia parecía una ciudad como cualquiera, un punto mínimo dentro de Europa, continente que visitaba por primera vez. Hasta ese momento, en mi cabeza era una ciudad fría y gris. Un lugar hostil, sin flores, sin color. Nada de eso veía por la ventana y me di cuenta que en realidad desconocía completamente el destino al que estaba llegando.

Todo había pasado muy rápido. Sin poder despegar la mirada del vidrio, pensé en los sucesos de los últimos meses. Me había presentado al concurso para viajar a Marcha por la Vida en noviembre y un mes después me había enterado que mi monografía era la ganadora. Ese cuatrimestre en la Facultad estaba cursando la materia de Análisis y crítica del cine, el programa de ese año estaba basado en películas de guerra. Cuatro meses viendo cine de trincheras, soldados polvorientos sufriendo en blanco y negro, prisioneros de campos de concentración intentando escapar. Me había interesado el debate sobre la ética de la representación de la imagen en el cine de la Shoá. Para el concurso, había decidido escribir un texto en el que analizaba una serie de películas en las que el uso de imágenes de archivo se hacía presente. Sin premeditarlo, el cine se había convertido en la llave de acceso a algo todavía desconocido para mí.

Marcha por la Vida es un viaje educativo que consiste – principalmente – en visitar los diferentes campos de concentración y exterminio en Polonia durante una semana y después viajar a Israel durante los festejos del Día de la Independencia. Un recorrido histórico concentrado en catorce días. El viaje lo hacen delegaciones de todo el mundo y un mismo día, el del aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia, las miles de personas de todas las nacionalidades que participan, marchan de Auschwitz a Birkenau, caminan los dos kilómetros que separan un campo del otro para resignificar las marchas de la muerte, aquellas caminatas que los nazis obligaban a hacer a sus prisioneros, donde la mayor parte, debido al hambre y el frío, moría en el camino. Abruptamente, sentí como las ruedas del avión tocaron el suelo con un pram, ese golpe seco que dura un segundo y que indica el contacto con la tierra. Witajcie w Warszawie, Welocme to Warsaw. Habíamos llegado.

II.

Joel y Jana, mis abuelos paternos, nacieron en Stoczek Węgrowski, un pueblo a 73 km al noreste de Varsovia. Conozco ese pueblo como Stok, ese era su nombre en ídish y esa era su forma de nombrar a su hogar. Era un shtetl, la mayoría de sus habitantes era de origen judío. Allí pasaron su infancia y la primera etapa de su juventud. Mi primer vínculo con Stok fue a través de las imágenes. Una vez encontré una cajita con fotografías: en ellas se veía a mis abuelos junto a otros jóvenes de su pueblo, el escenario principal era el bosque. Tiempo después, esas fotos serían la punta del iceberg de mi búsqueda.

En septiembre de 1939, luego de la invasión nazi en Polonia, se produce el primer ataque a Stok: ese día el shtetl ardió en llamas. Un mes después, Joel y Jana deciden partir, es lunes al mediodía y se reúnen en el mercado junto a un grupo de jóvenes con el objetivo de cruzar el río Bug y llegar a Białystok. Ahí permanecen hasta junio de 1940, cuando una noche, escoltados por una docena de soldados, los llevan a las afueras de la ciudad y en vagones de carga cerrados y custodiados los deportan a Siberia. Pasan los años siguientes entre campos de trabajo forzado y minas de carbón. Luego, logran escapar y deambulan hasta el final de la guerra entre Uzbekistán, Kirguistán y Kazajistán, escondidos en distintos lugares, entre ellos la casa de una familia musulmana. En 1945 vuelven a Polonia y llegan al campo de refugiados de Łódź, ahí se enteran de que no sobrevivió nadie de su familia. Un único hermano de Joel había emigrado a la Argentina antes de la guerra y éste comienza las gestiones con el HIAS, organización que brinda ayuda a los refugiados, para conseguir que ellos sigan sus pasos. En 1947, llegan a la Argentina en el barco Formose, que viene de Burdeos. Los deportan a Paraguay por no tener una visa de entrada. Seis meses más tarde, logran ingresar a Buenos Aires. Poco tiempo después nace su hijo, mi papá. Nunca más volvieron a Stok.

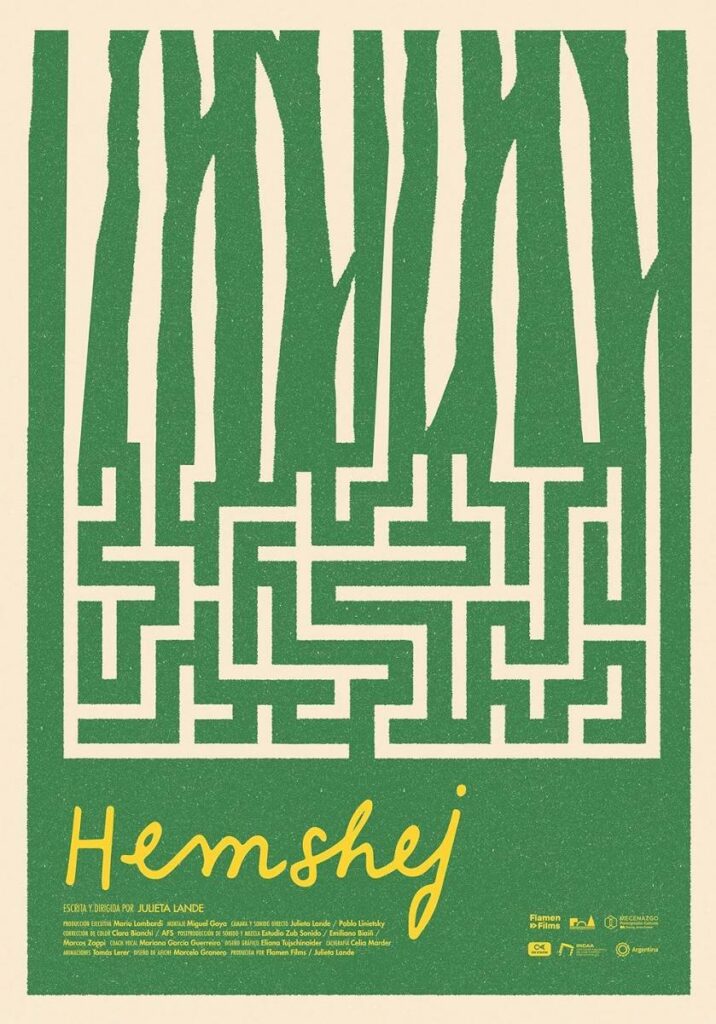

Casi todo lo que sé de Joel y Jana, apareció en el proceso de investigación de mi primera película, que empezó poco tiempo después de volver de mi viaje a Marcha por la vida. Ahí me di cuenta que no sabía casi nada sobre ellos. Desde el principio sentí que el título de ese proyecto tenía que ser Hemshej: una palabra que en ídish y hebreo significa continuidad, así apodaron mis abuelos a mi papá cuando nació. No los conocí, cuando era chica flotaban en el aire algunas pocas cosas: las palabras sobrevivientes, Stok, Siberia, ídish. Su historia siempre me generó intriga, como argentina criada en la comunidad judía, el tema de la Shoá era una constante en mi educación. Sabía que mis abuelos la habían vivido en carne propia, pero el silencio de una generación creaba una barrera entre ellos y yo. Hasta que decidí empezar a traducir el libro de Stok.

Joel y Jana, mis abuelos paternos, nacieron en Stoczek Węgrowski, un pueblo a 73 km de Varsovia. Conozco ese pueblo como Stok, ese era su nombre en ídish y esa era su forma de nombrar a su hogar. Era un shtetl, la mayoría era de origen judío

El libro de Stok reposa en un estante de la biblioteca de la casa de mis padres. Es un libro enorme y pesado, con letras en alfabeto hebreo y fotografías en blanco y negro. Es un Yizkor Buj, éstos son libros conmemorativos que realizaron las comunidades de sobrevivientes judíos de forma colectiva, en los que narraron la historia de sus pueblos, destruidos por el nazismo. En los años setenta, mi abuelo Joel decide impulsar, entre los pocos sobrevivientes de su pueblo, la escritura del libro con el objetivo de dejar un legado a futuro. Lo escriben en ídish y eso lo vuelve inaccesible para mi generación. En los años cincuenta, mi papá se crió en ídish y aprendió español recién cuando ingresó a la escuela primaria. En ese momento, en las escuelas judías argentinas todavía enseñaban ídish en las aulas. A mí, cuarenta años más tarde, me enseñaron hebreo.

III.

Paz o no paz, esa es la cuestión. Agarré la lapicera fucsia con brillitos y subrayé la frase. Era el título del libro que usábamos para aprender del conflicto en Medio Oriente. Una fotocopia anillada que en su tapa tenía un dibujo de una paloma con una rama de olivo en el pico. A lo largo de sus páginas aparecían diferentes mapas en blanco y negro que iban transformándose según los años. Estábamos en séptimo grado y mientras la maestra escribía en el pizarrón y pintaba con tiza azul el mar de Galilea, nosotros escribíamos Egresados 01 en el margen de las hojas Rivadavia.

La maestra dijo algo de Yitzhak Rabin y levanté la vista de mi carpeta. Conocía ese nombre, había un CD que mi mamá ponía en el living de mi casa que compilaba canciones por la paz y se había hecho después de su muerte. Una de esas canciones la cantábamos en los actos, la bailábamos vestidos de jean azul y remera blanca y la sabíamos de memoria. Se llamaba Shir la Shalom – Canción por la Paz – y era la última del CD. La maestra nos hizo ir a una página del libro: ahí había una foto de tres hombres, dos de ellos dándose la mano. El de la izquierda era Rabin, el de la derecha Yasser Arafat y el del medio Bill Clinton durante los acuerdos de Oslo de 1993. En su biblioteca, mis padres tenían un portavelas metálico con la cara de Rabin, sus ojos celestes mirando serenos a un punto incierto y adentro una vela blanca con la mecha intacta. En los actos, cuando llegaba la parte del estribillo de la canción, nos poníamos en hilera y avanzábamos hacia adelante levantando las manos como saludando al sol. La voz de la cantante sonaba más fuerte en esa parte, Lajen rak shiru shir lashalom / al tilhashu tfila/ lajen rak shiru shir lashalom/ bitze’aka gdola. Nosotros avanzábamos hacia el borde del escenario mientras nuestros padres aplaudían emocionados. Más tarde aprendí lo que significaba la letra, decía que sólo era posible cantar una canción por la paz, que las plegarias no traerían de vuelta a los muertos, que a aquellos a los que se les había apagado la vela no los despertaría el llanto. Pero, ¿por qué no había paz?

IV.

La escuela a la que asistí fue fundada en Buenos Aires a principios de los años 30’ y en su origen, se definía como sionista socialista y se identificaba con valores laicos y pluralistas. Como explica Nerina Visacovsky en su libro Argentinos, judíos y camaradas: Tras la utopía socialista, en Argentina, hasta la creación del Estado de Israel, las redes escolares de izquierda eran las más concurridas de la colectividad. Durante la Segunda Guerra, apremiados por las dificultades económicas y las exigencias del Consejo Nacional de Educación, mi escuela, entre otras, acordaron quedar bajo el ala del Vaad Hajinuj, un comité educativo perteneciente a la comunidad judía que los llamó a moderar su prédica socialista y a cumplir con determinados rituales sionistas. La escuela realizó los cambios requeridos e ingresó bajo el comité educativo de dicha institución en 1940. Mi papá asistió a esa misma escuela a partir del año 1954.

La época en la que yo fui alumna – 1995 al 2001 – estuvo teñida de una coyuntura que reforzaba la figura de una amenaza externa. Tras los atentados a la Embajada de Israel en Buenos aires y a la sede de la AMIA en 1992 y 1994 respectivamente, palabras como atentado, bomba, árabes y terroristas, se escuchaban cotidianamente. Me formé entre esas paredes, detrás de los pilotes e inevitablemente, no solo bajo el contexto argentino sino también con la coyuntura israelí: mi educación se dio en los años posteriores a los Acuerdos de Oslo, que culminaron con el asesinato del Primer Ministro Israelí Yitzhak Rabin en 1995, años en los que se intensificó el desgaste para el pueblo palestino que llevaría al estallido de la Segunda Intifada en el 2000. Así, convivían en los discursos escolares los pedidos y deseos de paz, así como las alusiones constantes a esos otros.

La época en la que yo fui alumna –95 a 2001- estuvo teñida de una coyuntura que reforzaba la figura de una amenaza externa. Tras los atentados a la Embajada y la AMIA, palabras como atentado, árabes y terroristas, se escuchaban cotidianamente

En esa narrativa no se mencionaba lo que implicó el 48’ para el pueblo palestino – y para el mundo árabe – no se hablaba de su expulsión y mucho menos se nombraba la palabra Nakba. Dentro de ese relato, nosotros teníamos derecho a una tierra propia y esa tierra estaba despoblada hasta que comenzaron las primeras olas inmigratorias de judíos. Uno de los slogans del sionismo fue: una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. La noción de tierra despoblada, entonces, anulaba completamente la posibilidad de crear una narrativa que incluya a los palestinos en ella y los convertía automáticamente en otros. Nunca aprendimos que esa misma tierra ligada a nuestra identidad, también estaba ligada a la identidad de esos otros, a los que la narrativa oficial transformó en nuestros vecinos. Durante el proceso de Hemshej, me fui preguntando sobre esa narrativa. Quise entender qué había más allá de lo que me habían enseñado, cómo se había ido reformulando la identidad judía luego de la creación del Estado de Israel y qué efectos había tenido en la diáspora Argentina. Empezó a aparecer la pregunta: ¿Cuánto de todo eso definió mi identidad?

V.

Estoy de nuevo en el aeropuerto de Varsovia, seis años después de mi primera visita a esa ciudad. Es de noche y hago la fila para el check in en el mostrador de El Al. Sé que se aproximan muchas preguntas, que quién hizo mi valija, que a dónde me voy a alojar, por qué sé hebreo, si pertenezco a alguna comunidad, cuál es el motivo de mi futura visita a Israel. Estoy muy abrigada, enero en Polonia me transformó en una abanderada de la ropa térmica, aunque deteste las mil capas sobre la piel. Empiezo a transpirar, me saco la campera y la apoyo encima de mi valija mientras espero. Es el día número veintiséis del viaje de rodaje de la película e Israel es el último destino antes de volver a Buenos Aires. Ya no sé cómo me metí en esto, qué me llevó a querer investigar la historia de Joel y Jana.

Me hice esa pregunta por primera vez semanas atrás, esperando en la puerta de un bar frente a la Plaza de la Liberación, en París, al inicio del viaje. Con el viento cortándome la cara y las manos heladas en los bolsillos, me di cuenta de que mis ideas se habían vuelto performativas, habían abandonado mi cabeza y pasado a ser acciones. Ese pensamiento me dio pánico y ese pánico se tradujo en una puntada en la panza.

En esa narrativa no se mencionaba lo que implicó el 48’ para el pueblo palestino y no se hablaba de su expulsión. Nosotros teníamos derecho a una tierra propia y esa tierra estaba despoblada hasta que comenzaron las primeras olas migratorias de judíos

Me acordé de mi cumpleaños número diez, en el que entre bolsas de Cheeky y juegos de mesa, apareció un regalo de mi primo Pablito: un paquete de la librería Yenny. Para ese entonces, mi biblioteca exhibía la colección completa del Barco de vapor, con sus libros celestes, naranjas y rojos. Cuando rasgué el envoltorio me encontré con algo diferente. Un libro en cuya tapa estaban impresas las fotografías de dos nenas que parecían de mi edad: una, de pelo castaño, miraba para abajo pensativa, apoyando el mentón en su mano como el pensador de Rodin. La otra, morocha y enrulada, leía muy concentrada lo que parecía ser una carta. A su lado se posaba el título ¿Quieres ser mi amiga? y no tardé en enterarme de que era la historia de Galit y Mervet, una niña israelí y otra palestina, que se mandaban cartas durante la primera intifada. Se contaban cómo eran sus vidas, ambas atravesadas por la guerra y pese a que sus pueblos estaban enemistados, se hacían amigas. Esa noche empecé a leerlo y días después, habiéndolo terminado, me puse a escribir un cuento, mi propia versión de la historia. De adulta intuí que en esa historia – en la del libro y en la de mi reescritura – había un germen, una pista de algo. Recuperé el libro y gracias a Google contacté a la autora, que vivía en París.

La temperatura bajaba cada vez más, pensé de nuevo que no tenía idea de lo que estaba haciendo ahí ni con qué material volvería a Buenos Aires. La autora del libro de mi infancia llegó y nos sentamos en la mesa del bar. En un inglés con un acento algo zizekiano, me hizo una genealogía de lo que había sido su obra maestra. Traté de evocar a mi yo de diez años, acurrucada en el sillón verde del living de la casa de mis padres, leyendo su libro: ¿qué le hubiera preguntado en ese momento? Como leyéndome la mente, me contó que Galit y Mervet dejaron de escribirse tiempo después de la publicación del libro. Esa amistad epistolar duró poco, entrando en la adolescencia sus diferencias se hicieron mayores, sintieron que ya no había un punto de identificación posible. No mientras el tío de Mervet siguiera prisionero por haber participado de una protesta ante la ocupación del ejército israelí, tampoco mientras la hermanita de Galit continuara sin poder dormir por miedo a las sirenas de emergencia que sonaban cada vez que eran atacados por misiles. Aunque habían pasado casi dos décadas y mis padres habían cambiado el sillón verde por uno beige, en ese momento, en ese bar parisino ante los ojos de esa periodista, me convertí en una niña frustrada al descubrir que el cuento no había tenido un final feliz.

V.

El trabajo para hacer Hemshej me llevó a reformular un precepto del judaísmo que escuché desde que tengo memoria: Ve igadeta le binjá: Y le contarás a tus hijos. Habla de la importancia de la transmisión de la historia,

A lo largo de ese viaje de rodaje, nos fuimos encontrando con distintas personas que nos ayudaron a encontrar alguna pista, nos hospedaron, nos tradujeron alguna carta o documento encontrado. Casi siempre, me encontré en la posición de tener que responder a la pregunta por el motivo que nos llevaba a esos lugares. En un momento, esa respuesta se convirtió casi en un mantra: que veníamos de Burdeos, donde habíamos rastreado los datos del barco Formose, aquel que habían tomado Joel y Jana en 1947 para abandonar el continente europeo. Que en París entrevistaría a un referente de la cultura ídish, para entender mejor el fenómeno de los Yizkor Buj. Que en Polonia visitaríamos Stok, el pueblito donde nacieron mis antepasados. Y que finalmente iríamos a Israel, para entrevistar a mi tío y a mis primos, quería conocer su perspectiva de la historia. También como un mantra, contaba de mi interés por analizar el fenómeno de la guerra y las múltiples formas de violencia. Que la guerra era algo que me atravesaba, que había aprendido desde que tengo uso de razón canciones en hebreo por la paz y palabras como miljama o pigua. Que viajaba a Israel porque además de esas entrevistas quería visitar cosas nuevas. De viajes anteriores recordaba a los soldados en la calle como parte del paisaje natural. Esa vez quería ver si podía ir a territorio palestino, conocer el otro lado, acceder a una realidad de la que solo conocía fragmentos. Cada vez que repetía ese mantra, una pregunta crecía en mi interior como una enredadera agarrándose de mis órganos: ¿Qué forma tomará la película que estoy haciendo?

El trabajo para hacer Hemshej me llevó a reformular un precepto del judaísmo que escuché desde que tengo memoria: Ve igadeta le binjá: Y le contarás a tus hijos. Habla de la importancia de la transmisión de la historia, de la necesidad de que exista un relato entre una generación y la siguiente, un relato que constituya y defina nuestra identidad. Hoy, pienso que lo importante es repensar qué estamos contando. Aunque los nosotros y los otros sigamos existiendo, aunque nos separen las fronteras territoriales e identitarias, eso no implica que no podamos escuchar lo que la otra narrativa tiene para decir. No creo que sea posible ocupar aquellos lugares que no son nuestros, pero sí colocarse al lado, intentar mirar desde otros puntos de referencia y ampliar de esta manera nuestro propio campo de visión. Deseo que eso mismo le suceda a los espectadores de la película: que algo de esta búsqueda atraviese sus pieles, que incorporen en sus cuerpos nuevas cartografías posibles desde donde trazar sus mapas identitarios.

***

Hemshej puede verse en el Cine Gaumont:

Del 3 al 10 de abril a las 19.15 hs

Del 11 al 17 de abril a las 15.30 hs

Sinopsis: En 1939 Joel y Jana escapan de su pueblo en Polonia por la llegada de los nazis, convirtiéndose en los únicos sobrevivientes de su familia. En Argentina, tienen un hijo al que apodan Hemshej, una palabra que en ídish y hebreo significa continuidad. Hoy, su nieta Julieta, decide desandar sus pasos para entender qué hay detrás del silencio de su padre. Comienza a sospechar que hay una parte de su propia historia que le fue omitida.

Ficha técnica: Hemshej (2023), 71’

Dirección: Julieta Lande

Producción Ejecutiva: María Eugenia Lombardi

Guion: Julieta Lande

Cámara: Julieta Lande, Pablo Linietsky

Sonido directo: Julieta Lande, Pablo Linietsky

Montaje: Miguel Goya

Corrección de color: Clara Bianchi / AFS

Edición de sonido: Facundo de Vedia

Diseño de sonido: Emiliano Biaiñ y Marcos Zoppi

Mezcla: Estudio Zub Sonido – Emiliano Biaiñ y Marcos Zoppi

Coach vocal: Mariana García Guerreiro

Diseño gráfico: Eliana Tujschinaider

Animaciones: Tomas Lerer

Diseño de afiche: Marcelo Granero

Producción: Julieta Lande – Flamen Films