02 de mayo de 2025

1989: año de reset global y de la publicación del famoso paper de Francis Fukuyama “¿El fin de la historia?”, convertido en libro pocos años después. Libro de época y bestseller. Más comentado que leído en la posteridad, también. Los textos son importantes por su apuesta a perdurar y como indicadores de un tiempo. Así funciona el Fukuyama del fin de la historia. 1989 también fue el momento en que Argentina continuó con su transición a la democracia con su primer cambio de mando en medio de una crisis económica y social histórica con la Guerra Fría descascarándose. Hoy se cumplen 35 años de ese texto que marcó una época y vale la pena volver a Fukuyama para recordar de qué se trataba y qué quedó de todo eso.

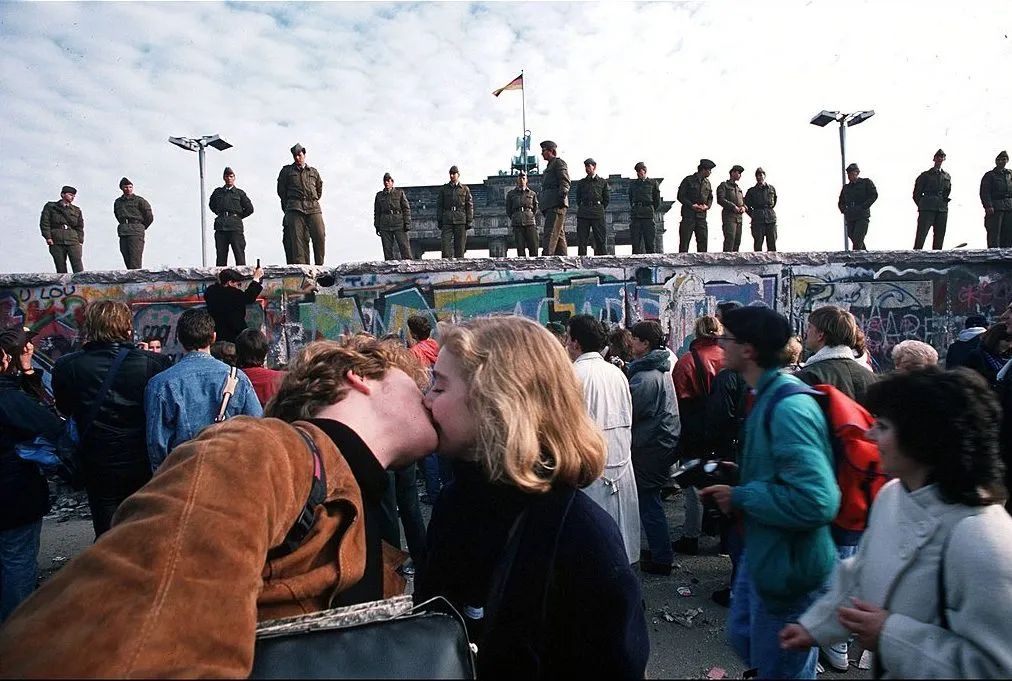

Una de las tantas cosas interesantes del paper es que, contrariamente a lo que se cree, fue escrito y publicado poco antes de la caída del Muro de Berlín y no después. Fukuyama sostenía que habíamos llegado un momento más que bisagra, la utopía realizada: “Lo que podríamos estar presenciando no sólo es el fin de la Guerra Fría, o la culminación de un período específico de la historia de la posguerra, sino el fin de la historia como tal: esto es, el punto final de la evolución ideológica de la humanidad y la universalización de la democracia liberal occidental como la forma final de gobierno humano”.

Recuperando a Hegel y a Marx, Fukuyama asumía una filosofía de la historia lineal que iría como una calle de dirección única: de Oriente a Occidente. Habría un principio y un final. Eso repetía el filósofo ruso-francés Alexandre Kojève, en sus seminarios sobre Hegel en París entre 1933 y 1939. Kojève, introductor de Hegel en Francia y principal referencia teórica de Francis Fukuyama en su ensayo, plantea que el fin de la historia aconteció en 1806 con el triunfo de Napoleón en Jena. Desde ese momento lo único que pasó, según Kojève, fue la expansión global de ese triunfo del reconocimiento de la igualdad de los hombres de la Revolución Francesa por parte del Estado moderno. Por eso dirá Kojève que el hombre “existe como ser humano sólo en la medida en que es reconocido: el reconocimiento de un hombre por otro es su ser mismo”. La dialéctica entre Amo y Esclavo es superada en el ciudadano burgués. Es el triunfo de la modernidad y todos podemos acceder a ella.

Asistimos así a un debilitamiento de la democracia liberal que parece ser víctima de su propio éxito.

Por eso los acontecimientos posteriores a 1806 son leídos por Kojève desde esta lógica que hace posible entender a la Revolución China como la mera introducción del código napoleónico en China. Asimismo, los soviéticos serían desde la irónica mirada de Kojève estadounidenses pobres, que en un futuro no muy lejano devendrían rusos ricos. Un mundo universalmente cada vez más moderno y homogéneo. ¿Qué hay después del final de la historia? El “alineamiento de las provincias”, es decir, imitar a las grandes potencias.

El final de la historia puede ser el Estado Prusiano de Hegel, el comunismo marxista o el triunfo de la democracia liberal de Fukuyama. ¿Y qué pasa en el final de la historia? El triunfo de la administración por sobre el conflicto, de la economía por sobre la política. La american way of life contra la vida guerrera antigua. Consumo y disfrute. El hedonismo burgués. De ahí la importancia del concepto de “último hombre” de Friedrich Nietzsche en su crítica a la modernidad: “han convertido al lobo en perro y al hombre en el mejor amigo del hombre”. Ese es además el subtítulo del libro de Fukuyama: El fin de la historia y el último hombre. Un mix paradójico de Hegel y Nietzsche.

Desde esta mirada moderna, hegelo-marxista, hay una dirección y una sincronización de los distintos territorios y civilizaciones a una misma temporalidad. Un aspecto que va más allá de la diferencia capitalismo/socialismo en el siglo XX. Martín Heidegger decía que no había diferencia metafísica entre capitalismo y socialismo. Ambos eran igualitarios, universalistas, industrialistas, etc. En síntesis: modernos. La modernidad técnica europea es estandarizadora y proveedora de una pulsión homogeneizadora que podemos encontrar hasta en el Manifiesto Comunista donde Marx y Engels dicen que “del mismo modo que ha subordinado el campo a la ciudad, ha hecho depender los pueblos bárbaros o semibárbaros de los civilizados, los pueblos campesinos de los burgueses, el Oriente del Occidente”.

¿Hay alternativa?

¿Qué se mantiene del planteo de Fukuyama 35 años después? Menos de lo que se creía en 1989, pero quizás más de lo que pensamos. Por un lado, entró en crisis la parte, no menor, del planteamiento del triunfo de la democracia liberal como “forma final de gobierno humano”. Curiosamente la cuestión de la democracia liberal era la innovación del planteo de Fukuyama frente al de Kojève. El ruso sostenía que el fin de la historia era una especie de triunfo de la modernidad más allá de liberalismo o socialismo. Fukuyama escribió su texto surfeando las oleadas democratizadoras globales. Vinieron las de la posguerra en parte de Europa con la caída del Tercer Reich, después en los ’70 las del sur de Europa con España, Portugal y Grecia, luego América latina en los ’80 y finalmente el Centro y Este de Europa con el fin de la Guerra Fría. Pero en los primeros 2000, en lugar de asistir a la democratización de China, por ejemplo, el mundo cayó en una especie de estancamiento. Una “recesión democrática”, como dicen los politólogos.

Más comentado que leído en la posteridad, también. Los textos son importantes por su apuesta a perdurar y como indicadores de un tiempo. Así funciona el Fukuyama del fin de la historia

Todo ese optimismo que caracterizó el fukuyamismo de la post Guerra Fría se agotó y entró en crisis final con la crisis del 2008, aunque la escena superestructural de esa crisis la vimos en 2016 con Trump y el Brexit. Hoy el propio Fukuyama escribe, sin renunciar del todo a su paper de 1989, sobre el orden político, la guerra de identidades, el desafío tecnológico y la amenaza a la democracia liberal, por supuesto. Ese “optimismo” se agotó y si había una cierta melancolía del fin de la historia fukuyamista (vamos a extrañar la era de la lucha política, decía Fukuyama), pasamos luego a una idea predominante de “futuro cancelado” por izquierda (a la Mark Fisher) o de “insuficiencia de futuro” por derecha (a la Peter Thiel). Por eso Fredrich Jameson va a decir que “es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo” y Mark Fisher va a decir, pese a todo, que “en cierta forma la posición de Francis Fukuyama es la imagen especular de la de Fredric Jameson”. Porque, como dijo en su momento Slavoj Žižek, “es fácil reírse de la noción de Fin de la Historia de Fukuyama, pero hoy la mayoría es fukuyamista: el capitalismo liberal-democrático es aceptado como la fórmula final de la mejor sociedad posible, donde todo lo que queda es hacerlo más justo, tolerante, etc.”.

¿Crisis de la democracia?

La idea del triunfo inapelable de la democracia liberal, en 2024, no se mantiene en pie. De hecho, hay una explosión de estudios sobre la “crisis o el colapso de las democracias” (incluido el propio Fukuyama). Actualmente la democracia está insegura pero el capitalismo está fuera de discusión. La pregunta es si el capitalismo tiene que ser democrático o no. Para la crisis de la hegemonía neoliberal quizás vale para muchos aquella máxima de Santa Teresa: “se derraman más lagrimas por las plegarias atendidas que por las no atendidas”.

Hoy Fukuyama sostiene que la democracia ha sido desafiada en tiempos recientes tanto por la derecha populista como por la izquierda política y cultural. A su vez la era neoliberal ha generado una profunda inequidad económica que potencia tanto los populismos de derecha como el malestar del progresismo que condena al basurero de la historia al liberalismo. Los jóvenes de la generación Z, dice Fukuyama, consideran al liberalismo como parte del problema y lo perciben como incapaz de reformarse: es un “sistema” a ser abandonado.

Sin embargo, Fukuyama, recuperando la distinción entre liberalismo y democracia, encuentra en la escena contemporánea de crisis del liberalismo la amenaza de la democracia iliberal encarnada por líderes como Viktor Orbán en Hungría. Un modelo que es un gobierno del pueblo, pero desprovisto de los valores liberales y republicanos. Sin división de poderes y pluralismo, sin controles ni Estado de derecho como es conocido en Occidente.

Sobre esto se montan especialmente los rechazos producto de los efectos colaterales del ciclo neoliberal en el mundo en general. El ciclo que más o menos empezó después de la crisis de 1973, luego de la denominada era de oro del capitalismo que comenzó en la posguerra, produjo grandes modernizaciones en general y un desarrollo en países periféricos, especialmente en Asia, pero generó también grandes desigualdades y estructuras productivas heterogéneas y desiguales. La desregulación de la economía y la globalización implicó una caída de la pobreza mundial general pero un aumento de las desigualdades. Explica Fukuyama en El liberalismo y sus críticos que la reacción “populista” de derecha y la reacción progresista -también como “populismo” de izquierda, pero especialmente en el campo de la cultura- tanto a la era de las desregulaciones de los años ’90 como a la poscrisis del 2008 fue lo que sentó las bases para la crisis de valores liberales y, como efecto paralelo, al debilitamiento de la democracia liberal.

Para la crisis de la hegemonía neoliberal quizás vale para muchos aquella máxima de Santa Teresa: “se derraman más lagrimas por las plegarias atendidas que por las no atendidas”

Para Fukuyama, junto a la desregulación, la globalización y el neoliberalismo corrió un empoderamiento de los individuos y la política de identidad. Así como en la década de los ’60 el movimiento por los derechos civiles jugó un rol capital en la democratización de los Estados Unidos, por ejemplo, la era de la política de identidad debilitó al liberalismo y como efecto colateral también a la democracia. Tanto porque por un lado sentó las bases para la reacción populista conservadora (Donald Trump), como porque minó, según Fukuyama, la propia mesa de entendimiento sobre la que se da la “conversación racional en una democracia” y contribuyó a la hiperpolarización política extrema. Todo esto en un contexto de cada vez mayor aislamiento de las elites culturales progresistas y medios de comunicación tradicionales, que ya no tienen la legitimidad social garantizada en la era de las redes sociales de masas. Asistimos así a un debilitamiento de la democracia liberal que parece ser víctima de su propio éxito.

¿Sin referencias?

La idea de Fukuyama tenía una parte tranquilizadora. Había un referente político claro a imitar. ¡Seamos liberal-democráticos que lo demás no importa nada! Era aquel “alineamiento de las provincias” de Kojève. Se podía ser liberal-democrático más de izquierda o de derecha, pero había un suelo común de acuerdo y consenso. Pero todo parece menos claro hoy. Desde adentro de las democracias, como mencionábamos antes, y desde afuera. El ascenso de China como superpotencia, o su retorno al primer plano después de dos siglos de auto percibida humillación, va en ese sentido y trae un nuevo modelo “exitoso” que es turbo-capitalista y súper-moderno, pero sin ser ni democrático ni occidental.

En ese sentido desde el sur austral del mundo estamos más librados a nuestra suerte. Sin referentes claros, sin una Roma a la que mirar e imitar, tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos y asumir nuestra mayoría de edad. Argentina cumplió cuarenta años de democracia, pero es también uno de los países que peor aprovechó el ciclo económico iniciado en los ’70. Probamos de todo: democracia autoritaria, dictadura, democracia estatista, neoliberal y una vez más estatista. Y tampoco tenemos a quién culpar. Y ahora nos toca ser referencia anarco-capitalista mundial. El Fukuyama contemporáneo, a través de sus trabajos recientes, además de poner el foco en el orden político, plantea la necesidad de volver a nuestro origen, pero no para restaurar un pasado pisado sino para, creativamente, reinventar y fortalecer la democracia, pero apuntando al futuro. Amén.